動物のこと

NEW!

【訃報】

#動物のこと

BLOG

まん丸のフォルムと愛くるしいしぐさで、人気が高まっているウォンバット。 けれど、彼らのことを少し調べてみると、「寂しがり屋」「四角いウンチ」「鉄壁のおしり」と、思わず二度見してしまうようなトリビアが続々と出てきます。 今回、そういったウォンバットの疑問を明らかにすべく、ウォンバット研究者の高野光太郎さんへお話を聞きました。あなたの中のウォンバット像が、ちょっと変わるかもしれません。

#動物のこと

#ウォンバット

「ウォンバットは人懐っこくて、寂しがりや」。SNSではそんな印象の動画がバズることもしばしば。でも実際のウォンバットは、驚くほど“単独行動が好き”な動物です。野生下では基本的に単独行動。特にヒメウォンバットは、1つの巣穴に1頭だけで暮らすことが多く、他の個体を嫌う傾向が強く見られます。

人懐っこいと思われがちなウォンバットですが、その印象の多くは子どもの頃から長い期間を動物園などで人間と時間を共有し、非常に人馴れした特殊な個体である可能性が高いといえます。

ちなみにウォンバットの子育て期間は約18か月と長めですが、親離れの時期になると、ホルモンの影響で子どもは母親に攻撃的になることも。最終的には親を巣穴から追い出してしまいます。このような人間の思春期や反抗期のような時期を経て親離れをし、立派な一頭のウォンバットとして野生の世界で生きていきます。そのぐらい、ウォンバットは単独性を持った動物なのです。

ウォンバットといえば“四角いフン”というイメージが定着しつつありますが、あれはどうして四角くなるのか、そのロジックが気になりますよね。

実は、ウォンバットの腸は非常に特殊で、腸壁の硬さや厚みにムラがあり、腸の動きによってうんちに角と面がつくられていきます。さらに、腸が9mと非常に長く、水分を徹底的に吸収するため、フンは乾燥して四角い形を保ちやすくなるのです。中には1週間以上かけて腸を通過することもあるのだとか。四角くなるのには水分量も関係しており、野生のウォンバットはあまり水を飲まないのでより乾燥して四角くなりやすいようです。

しかもこの四角いフンは、ただのフンではありません。自分の縄張りを示すために、巣穴の前にフンを置いて「ここは自分のテリトリーだよ!」と主張する、いわば表札のような役割があります。丸いフンだと転がってしまいますが、四角ければ安定して置けるのです。

ウォンバットのおしりがとっても硬いというのは有名ですが、まさに防御のために進化した構造です。おしりは厚さ6センチの組織に覆われており、例えるならば“テーブル”のような硬さ。ノックすると「トントン」と音が返ってくるほどです。

しかもこのおしり、ただ硬いだけではありません。神経がほとんど通っておらず、噛まれてもほとんど痛みを感じない構造。死肉を主食とし、動物の骨まで食べきるほど顎の力が強いあのタスマニアデビルの牙さえ通さないほど固いんです。オスは繁殖行動のひとつとしてメスのおしりに噛み付いたりすることもあります。

ちなみに、ほかの動物でここまで“硬いおしり”を持つ例はほぼありません。ウォンバットだけの、唯一無二の進化です。

見た目からは想像できませんが、ウォンバットは足が速く「時速40kmで走る」と言われることがあります。けれどこれは、どうやら少し大げさな表現のよう。公式の記録はなく、一部の映像資料などからそう誤解された可能性があり、実際には時速20〜25km程度が現実的だと考えられています。

とはいえ、あの体型でこのスピードは驚異的。短距離ダッシュでは意外なほど速く、巣穴に逃げ込む瞬間などにその片鱗が見られることもあります。

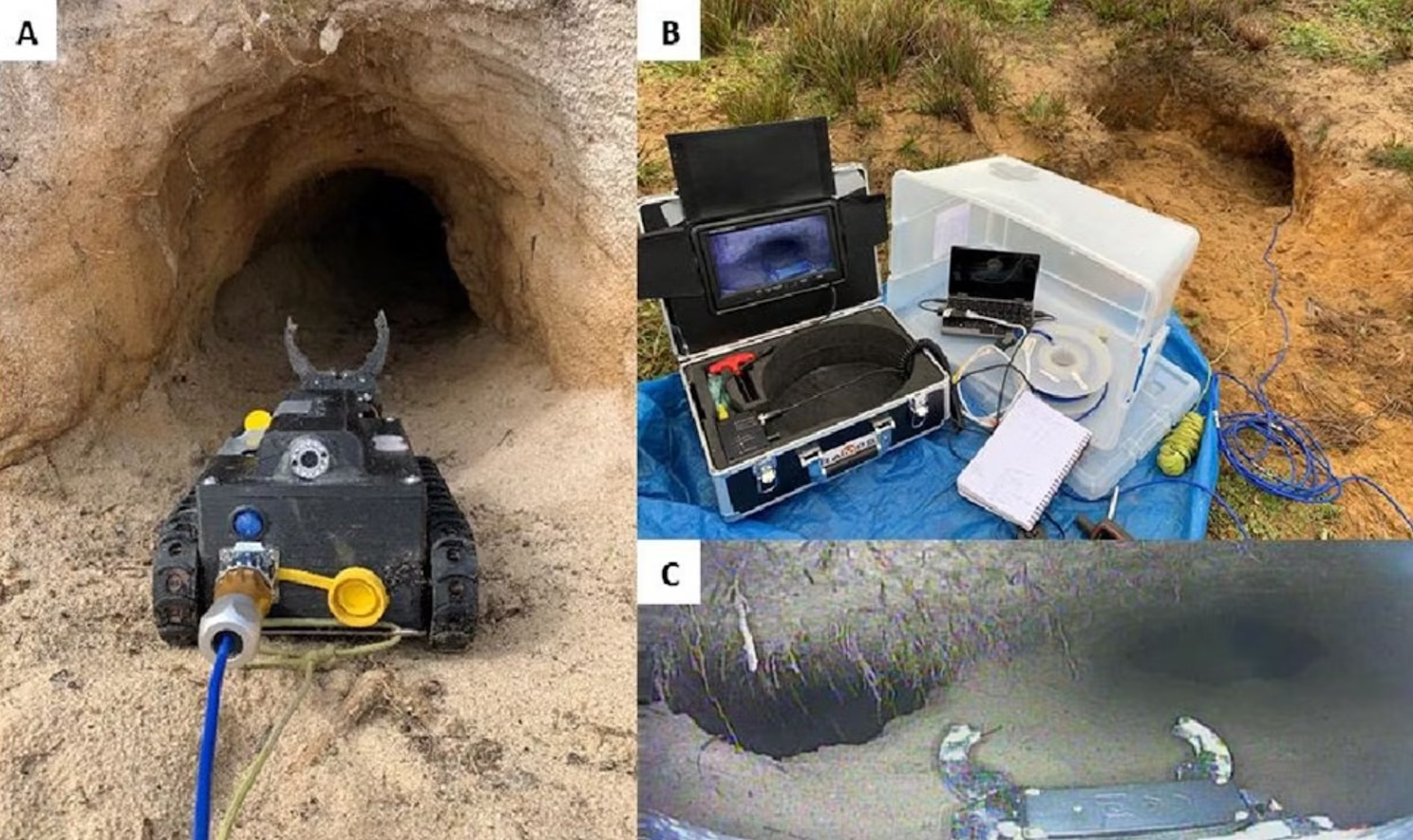

ウォンバットは穴掘り名人。タスマニア大学のチームがウォンバットの巣穴を調査するためのカメラ付きのロボット「WomBot」を用いて調査をしたところ、ひとつの巣穴尾長さは約10m。しかし中には89mにも及ぶ“巨大建造物”も発見されました。巣穴内の環境は、外の環境に関係なく常に一定の温度と湿度に保たれていることも発見され、代謝の低いウォンバットたちが厳しい野生の世界で生きていくうえで必要不可欠なスキルのひとつが穴掘りだといえるでしょう。

また、正式な調査はされていませんが、巣穴の中には、寝室やトイレ、草を敷いたくつろぎスペースなど、用途ごとの部屋があり、段差を設けることで雨水が奥まで入らない工夫もされているというのは、現地では比較的広く認知されています。想像以上にハイスペックな「地下ハウス」なのです。

種類によっては巣穴をシェアする例もあり、たとえばミナミケバナウォンバットはメルボルン動物園で同じ穴に複数頭で暮らしている様子も観察されています。

日本人にとって馴染みがあるのが「ヒメウォンバット」。五月山動物園のウォンバットたちもこの種類に該当します。しかし、それ以外にも、実は2種類のウォンバットがいるんです。この機会に是非、覚えてみてください!

ヒメウォンバット(Common Wombat)

タスマニアを含めたオーストラリア南東部に生息。別名コモンウォンバット。「Common(一般的)Wombat」とされていたものの、地域によっては開発による生息地の減少、交通事故、そして疥癬(ダニの寄生によって引き起こされる感染症)などが原因で個体数が減っており、保全意識を高めるために「Bere-nosued(剥き出しの鼻)Wombat」と呼ばれることが多くなりました。現在は、3種類の中で個体数が安定していると考えられています。

ミナミケバナウォンバット(Southern Hairy-nosed Wombat)

南オーストラリア州に生息。3種類の中で一番小さい。乾燥地に生息しており、草や食べ物が非常に少ないため、気候変動の影響を大きく受けています。そのため、個体数が少なくなっています。名前の通り、鼻が毛で覆われているウォンバットです。

キタケバナウォンバット(Northern Hairy-nosed Wombat)

絶滅危惧種。3種類の中で最大種。体重は40㎏にも達し、穴を掘って暮らす動物の中で地球上最大。オーストラリア北部のクイーンズランド州の内陸に生息しており、1980年代には開発による生息地の減少や野犬による捕食が原因で35頭まで減ってしまいました。しかし、現在は国を挙げた保護活動により350頭ほどまで回復。現在も世界で最も数の少ない動物のひとつで、引き続き強力な保全活動が必要。

また、ヒメウォンバットの中にもタスマニア亜種・マライア島亜種・本土亜種といった違いがあり、毛の密度やサイズなどに差が見られます。この3種類を是非覚えてみてください。

ウォンバットの“なぜ?”を追いかけると、四角いフンも鉄壁のおしりも、すべてが生き抜くための合理的な進化の結果でした。奥深き「ウォンバット」という生物に興味が湧いてきたら、是非Satsukiyama DAYZOOに訪れてウォンバットを観察してみてください。

高野 光太郎

サンシャインコースト大学 / Detection Dogs for Conservation 研究員

愛知県出身。2012年に日本の高校を卒業後、オーストラリアのタスマニア大学理学部動物学科へ進学。卒業後、同大学院生物科学修士課程を修了メルボルンでの就労経験を経て、2024年9月に、サンシャインコースト大学獣医学部博士課程を修了。著書に、『ウォンバットのうんちはなぜ、四角いのか?——とあるウォンバット研究者の数奇な人生』(晶文社)。

関連記事